学生時代、国家試験合格まで多くの時間を要した東洋医学。興味を持って学んでも、臨床での活用方法がわからず『応用できない知識』として頭にしまいこんでいませんか?

理解するにも難しいため「鍼灸師の免許を取ったらキレイさっぱり忘れてしまった」という人がほとんどだと思います。

東

東実際に使う場面がないと、忘れるのも当然です。

しかし「他の鍼灸院との差別化をしたい」と考えているなら、美容から不定愁訴まで幅広く対応できる東洋医学の知識は持っておくべきです。

東洋医学の知識をもとに施術をしている鍼灸院はまだまだ少なく、ブルーオーシャンといえるからです。

そこで、今回の記事では『明日から臨床で使える 東洋医学入門編 その①』として、東洋医学=中医学の臨床における活用法をお伝えさせていただきます。

- 東洋医学=気の医学

- 実際の症例:頭痛やめまいの原因は季節にあり?

- 頭痛やめまいには足のツボが有効?

- 東洋医学のメリット&デメリット

東洋医学に対するイメージができたなら、臨床で使える場面は数多く存在します。

東

東すこし目線を変えるだけで、いままでとちがった疾患のとらえ方ができるでしょう。

実際に応用してみて

「ホントに効果が出た!」

このような体験をもとに、鍼灸師としての自信を身につけてください。

東 洋史(あずま ひろふみ)

『国際中医師』の資格を持つ数少ない鍼灸師。

電子書籍『東洋のチカラ』はAmazonランキング1位を獲得。医学レベルの知識を持つ鍼灸師育成に力を注いでいる。

東洋医学は『気』の医学?

患者さんから「東洋医学って、そもそも何?」と聞かれても、ウマく答えられる人はすくないのではないでしょうか?

東

東ひとことでいうなら東洋医学は『気の医学』です。

と、学校で学んだもののいまいちピンとこないはずです。

そこで、以下の内容をご確認ください。

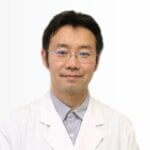

東洋医学は、「気の医学」とも言われています。「気」とは、ひとことで言うと「身体がもつ機能」そのものです。飲食物を消化して血や肉に変え、身体を形作るのも「気」の役割です。余分な水分を尿として排泄するのも、汗を出して体温を調節するのも、血を全身に流すのも、全て「気」が行っていると東洋医学では考えます。

東

東私の自著「東洋のチカラ」で東洋医学について説明した部分を抜粋しています。

『気』が体の状態をコントロールしている

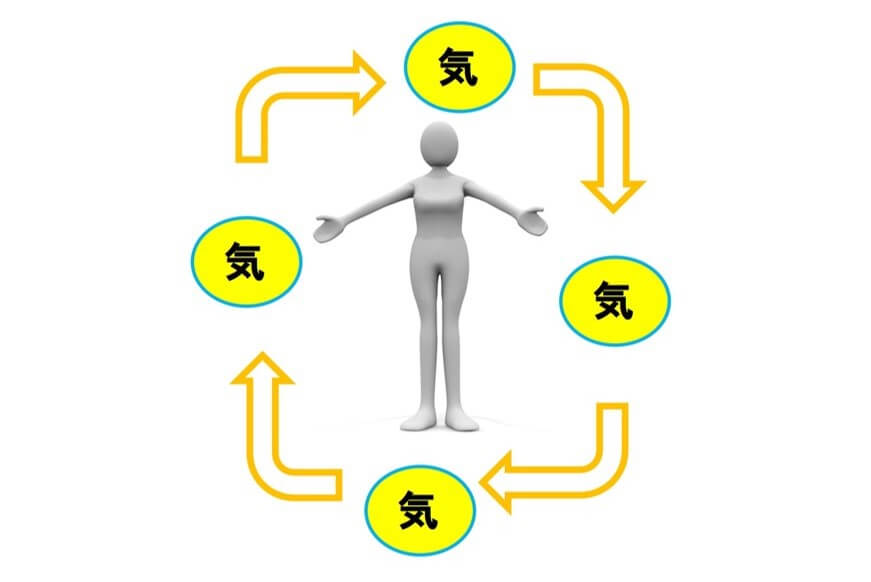

東洋医学では『気』が体の状態をコントロールしているととらえます。

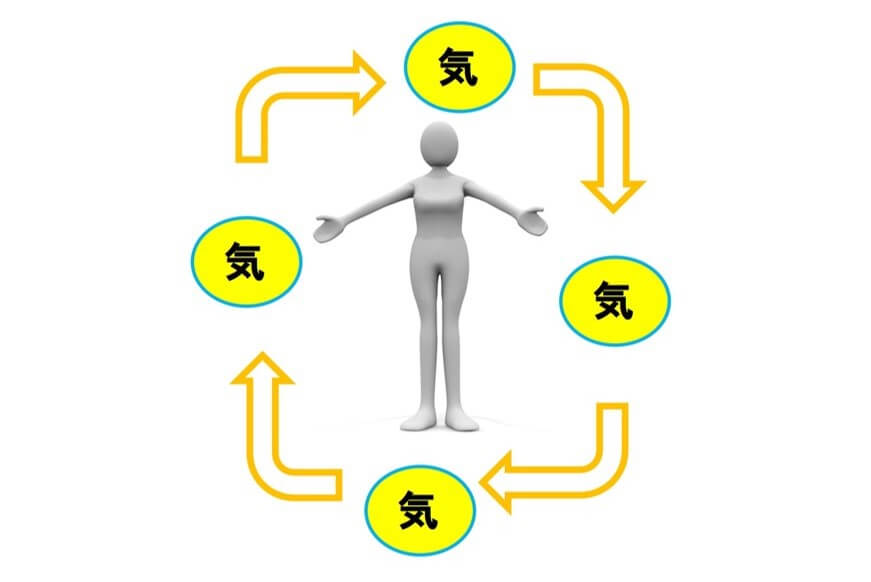

そのため、気が『足りていない』 or 『滞っている=流れていない』状態は体の不調につながります。

【正常】

【気が足りていない】

体が疲れやすくなる。

【気が滞っている】

痛みにつながる。

東

東「病は気から」の語源は東洋医学の『気』となります。

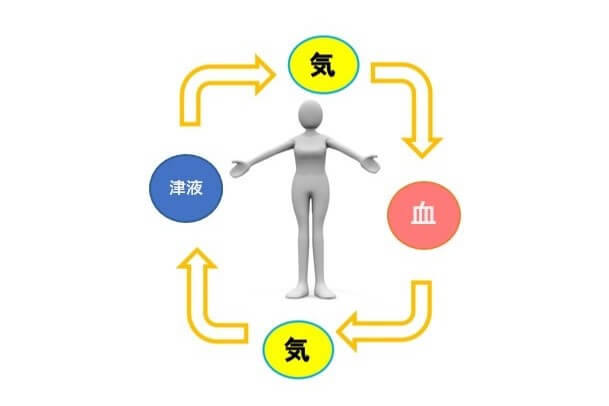

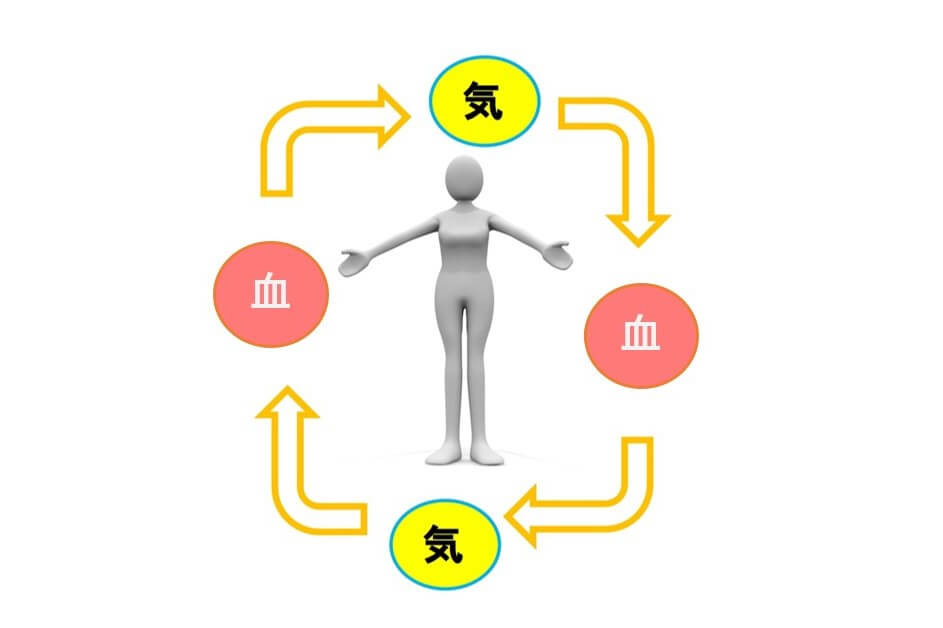

『気』と血、津液について

- 気は(体の)上にのぼる

- 陰陽の『陽』の性質をもつ

気は上にのぼりやすく『陽』の性質があります。そのため、陰の性質を持つ血や津液とのバランスが大切です。

この陰陽のバランスが良いと、気は正常に体内を巡ります。

【体内では気←→血、津液でバランスを保つ】

鍼灸は『気』を変化させる技術=体の状態をコントロールできる技術

鍼灸は体内の『気のあり方』に変化をあたえて体の状態をコントロールします。

西洋医学では対応できない不定愁訴にたいしても『気』の状態を変化させることで症状の改善が見込めるのは東洋医学の大きな特徴ともいえるでしょう。

- 東洋医学=気の医学

- 『気』が体をめぐることで良い状態を保てる

- 気の流れが悪くなる=不調

- 気は(体の)上にのぼりやすく陽の性質をもつ

- 鍼灸の技術は気の流れをコントロールできる

WAICHI PROJECTより補足

『気』を食材を運ぶトラックの台数とイメージてみましょう。少ない or 多いで、どのような不具合が起きるでしょうか?

トラックが少ない

トラックが少ない

→食材が国民に行き渡らない

→国民が空腹で働けない

トラックが多い

トラックが多い

→食材はあるものの渋滞や事故も起きやすい

→ケガ人が増えるため働けない

管理部

管理部自分なりに『気』をナニかに例えてみると理解しやすくなりますよ。

実際の症例:めまいや頭痛の原因は季節にあり?実証のケース

ストレスなどイライラしたときに起きやすいめまいや頭痛ですが、東洋医学では原因を以下のように考えます。

- 季節によるもの(春は『気』が(体の)上にのぼりやすい)

- 肝気は(体の)上にのぼりやすい

- 女性は気の影響を受けやすい

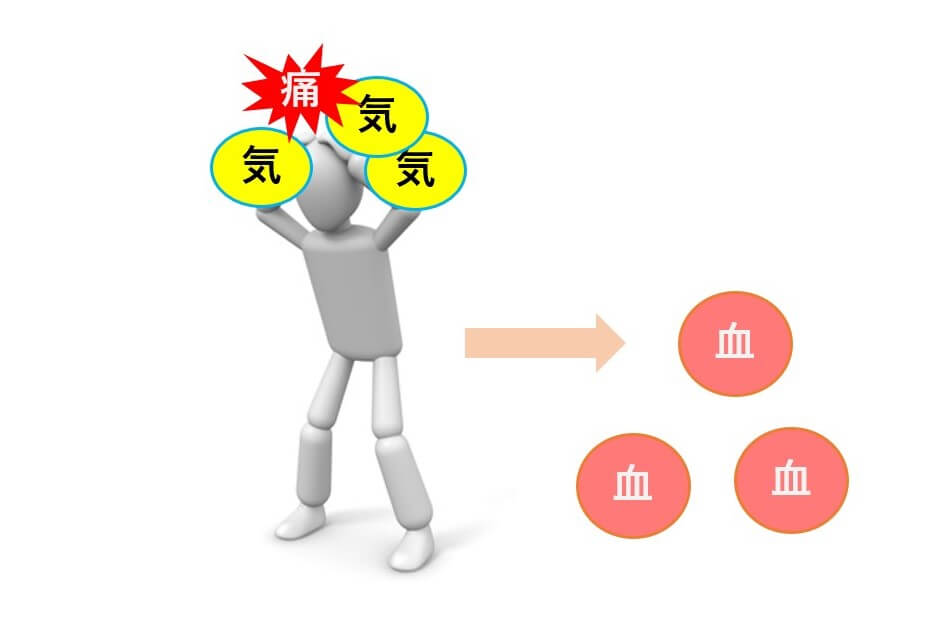

上記のケースでは『気がのぼり必要以上に頭にあつまる→めまいや頭痛が発生する』ととらえます。

東

東いわゆる『実証』の頭痛となります。

さきほどのイラストを使って確認してみましょう。

【正常】

【めまいや頭痛のとき】

※気や血が足りなくなる=虚証の頭痛も存在します。

春はめまいや頭痛が出やすい季節

春は『気が上に向かう』という特徴があります。気が体の上(顔や頭)にあつまるとめまいや頭痛の原因となります。

肝気は上にのぼりやすい

臓腑がもつ気のなかでも『肝気』はとくに上にのぼりやすい性質があります。そのため、顔や頭にあつまってしまいめまいや頭痛の原因となります。

女性が気の影響を受けやすい理由は?

女性は生理や妊娠、授乳により栄養となる『血』を消耗するため、気旺血衰(※)になりやすい体質ともいえます。

※気旺血衰(きおうけっすい):血が少なくなるため相対的に気が多くなること

結果、気血のバランスがくずれてしまい『肝の気』をふくむ気が上半身にあつまりやすくなります。

【正常】

【女性の頭痛によくあるケース】

東

東私の治療院でも頭痛やめまいを訴えるのは、圧倒的に女性が多くなっています。

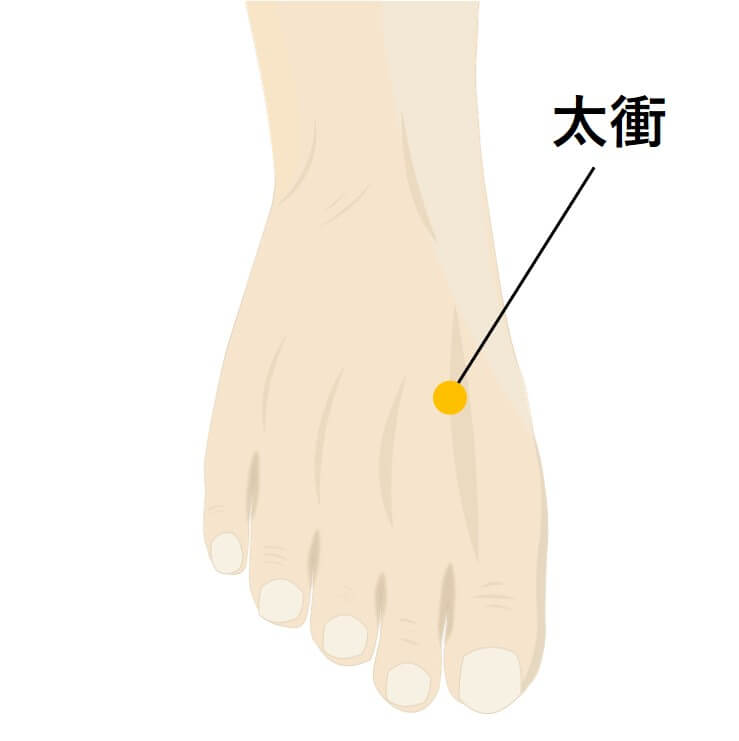

肝気が原因のめまいや頭痛には足のツボ

(肝の)気が上半身にあつまりめまいや頭痛があるときは、肝経の原穴である『太衝』というツボを使います。

このように体にある『気』にアプローチできれば、いままであきらめていた不定愁訴への対応も可能です。

東

東体にある気の状態を鍼灸でコントロールできれば、思わぬ効果が期待できます。

ここにあげた症例は、あくまでも『不定愁訴』の頭痛やめまいに対してのものです。すこしでも不安に感じた時は、医科への受診をすすめてください。

東洋医学を学ぶメリット&デメリット

- 不定愁訴などにも対応できるため鍼灸師として活動の幅が広がる

- どこに行っても解決できなかった悩みに対応できれば強い信頼関係を作れる

- 内科的な疾患の対応ができるとリピート率アップ&長期的な通院につながるため集患にコストがかからない

- 解剖学的な鍼灸とは考え方が大きく異なるため理解するのに時間がかかる

- 講師の指導内容によっては学習が困難になることも

東

東正直なところ、身につけるのはかなり大変です。

しかし、ときにはクライアントから「神技」ともいえる治療法になるのが東洋医学の魅力です。

まとめ

- 東洋医学=気の医学

- 『気』が体をめぐることで良い状態を保てる

- 気の流れが悪くなる=不調

- 鍼灸の技術は気の流れをコントロールできる

西洋医学では対応できない不定愁訴にたいしても『気』に変化を与え、症状の改善が見込めるのは東洋医学の大きな特徴といえるでしょう。

いっぽうで知識を身につけるのは、かなりの時間を必要とします。

しかし「他の鍼灸院との差別化をしたい」と考えているなら、美容から不定愁訴まで幅広く対応できる東洋医学の知識は持っておくべきです。

東

東東洋医学の知識を武器に、ブルーオーシャンに飛び込みましょう!

✔最新の情報を手に入れたい方は有料プランをご検討ください

- 無料会員コンテンツの閲覧

- 有料コンテンツの概要をチェック可能

- オンラインセミナーのチケット購入

- オープンチャットへの招待

- オンラインセミナーへの招待

- すべてのコンテンツをいつでもチェック可能

※トライアルプランはオープンチャットの招待のみ

トライアルプラン

【月額:980円】

WAICHI PROJECTの目的

- 鍼灸師の基礎スキルを底上げ

- 安心・安全な技術を患者さんに届ける

- 現場に立つ鍼灸師の知識&技術を共有する

種市

種市運営側としては、完全に赤字レベルの内容となりますが、すべては鍼灸業界の未来のためです。WAICHI PROJECTをうまくご活用いただき、一緒によりよい未来をつくり出しましょう!